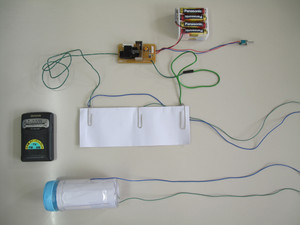

放射性物質測定も「セルフ」で!

食品(米・野菜等)や土などを持ち込み、放射性物質の量を自分で測ることができるという民間の施設が本日午後、千葉・柏市にオープンしました。

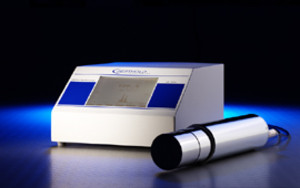

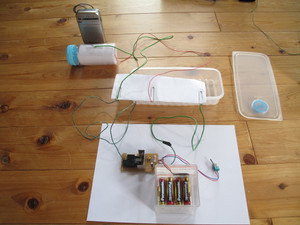

この測定施設は、放射性物質の単位である「ベクレル」を「見る」ことから「ベクミル」と名付けられています。持ち込んだものを自分自身が操作することによって、放射性物質の量を測定することができます。予約制で、20分の利用料金は980円からとなっています。

測定の精密さは専門機関に比べるとやや劣るということですが、安い料金で手軽に測定できるとあって、初日から予約が相次いでいるそうです。

空間線量用の測定器では、食物に対しては(基準値が小さすぎて)測れないので、こうした需要もあるのでしょうね。

経理総務部 渡辺雅彦